五十年前的一个冬天,雪花飘飘洒洒地在田野间飞舞着,刺骨的北风飕飕地。父亲牵着家里养了一年多的黑猪趔趔趄趄地走在狭窄光秃的田埂上,父亲“着着”地吆喝着猪,我则在猪后面拿着小竹棍驱赶着。

冰天雪地,我和父亲去公社交年猪。

父亲边牵着猪,边对我说:“猪够级了,卖了猪,上交今年的缺粮款后,余下的钱过年就跟你们兄弟几个添置新衣裳。”听了父亲的话,我高兴极了。凛冽的风儿、飞舞的雪花打在我身上,感觉不到一丝的冷。

父亲卖猪的地方是夏屋,我问父亲:“夏屋在哪里?”

父亲说:“在老家!”

“在老家?”我不解。心里估摸着,难道父亲糊涂了?还是逗我玩?

离夏屋四五里的路程,我们父子俩牵着猪,硬是走了大半天。山山洼洼的路,把猪累得沿途拉着屎尿,我真担心:猪屎尿一拉,恐怕卖的猪不“够级”,会被收购站拒收。

夏屋,坐落于红安县杏花乡东风村,是一个不起眼的湾落。歪歪斜斜一溜土坯屋横卧在一个山坡边,冰天雪地的冬季,使村子更显得萧索和清冷。村子的后山坡上则立着一个硕大的院落,院落前竖一排青砖瓦屋,院落里简陋的猪舍,一群待宰的猪嗷嗷地叫。父亲说:“这就是公家的牲畜收购站。”

猪很顺利地被卖了。父亲高兴地说:“到老家来卖猪,还担心什么!”

此时,我感觉父亲说的“老家”好像深藏着几分内涵!收购站几个和父亲年龄相近的工作人员对我父亲又是茶又是烟,可亲近了。原来,这收购站有个看猪的是夏屋人。

父亲把猪顺利地卖了自然高兴,便把我带到夏屋的村头深情地望着“老家”,讲了祖上传下来的一些事,父亲讲的那些事很遥远很遥远:

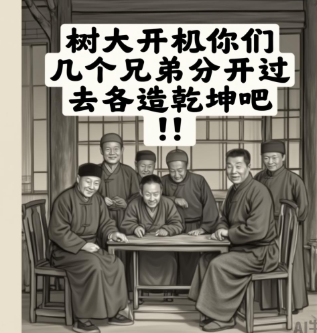

夏屋原是夏姓人家,在落后的封建社会一个村子的凋零是很常见的,这是一个荒村。那个年代,我的祖上的祖上,“六户”分枝,我南方先祖一头挑着破絮,一头载着娃娃,从外乡迁徙于此,见夏屋这地方砍柴方便,风水尚好,又无人居住,觉得空置可惜,便在此搭棚栖身,烧荒整地,男耕女织,繁衍生息。祖辈们的辛勤耕耘,自强不息,孝悌忠信,耕读传家,使我南份秦氏生生不息,薪火相传。到了清朝年间,夏屋家旺人旺,仅有的耕地已难以养活一大家子人了。先祖把兄弟几个召集在堂前,含着泪说:“树大开杈,你们几个兄弟分开过,去各造乾坤吧!”

先祖说这话前,已将几个兄弟的出处安顿尚好。

自此,离黄安城(现红安)南两里地的万庄便是祖辈第五房的安身之地。

五房祖辈离开了夏屋,就是我父亲称谓的“老家”。便在万庄安居乐业,繁衍生息,世代相传。

五房祖辈迁居万庄前,这里原是荒田野地,一片残垣断壁,碎砖乱瓦。在那个封建落后年代,本是万姓人家的村子由于常年战乱,兵匪横行,加上传染性疾病频发,天灾人祸不断,百姓民不聊生,生灵涂炭,万姓人家逐渐凋谢。

五房祖辈迁居到此后,祖辈们就带领全家用勤劳的双手,新建家园,修田整地,一代代耕耘着这片土地。

父慈子孝,忠厚传家是五房祖辈的家风。那些年,每逢夏屋有红白喜事,五房祖辈总要带上红包前去续礼。每年夏日,五房祖辈雷打不动地要采摘些门口墩地古朴树上结的红彤彤香甜的朴子,用布袋装着,兴冲冲地送给夏屋先祖尝鲜。先祖们又将这些甜滋滋的朴子分发给全湾老幼。先祖笑盈盈地边发朴子边说:“万庄五房送来的,都尝尝!”

特别是逢年过节,那更是热闹极了,万庄五房祖辈们便带着儿孙爬沟过坎,走上五里余地山坳,捎着门口塘捞起的新鲜鱼,过年打的糍粑,成群结队地到夏屋给祖辈叩头作揖,拜年祝福。每到这一天,夏屋先祖已早早准备了一大桌丰盛的酒筵,大家围坐一起,喜笑颜开,团团圆圆地边吃着酒席边畅谈一年来的生活趣事,一个个脸上喝得红霞满天飞。当西边日头快要落山时,五房祖辈就带着大大小小儿孙们,笑呵呵打道回府。夏屋先祖便站在村头驻足相送,依依不舍,一直看着万庄拜年的队伍消失在远处,才一步一回头地回到屋子!

据说,万庄到夏屋拜年这个习惯延续了好几代人。直到现在,还有少量人仍沿袭着这种拜年礼节。

守望相助、同雨同行、扶危济困,先祖们赓续着这种传统,把两个村子紧紧融为一体。兵荒马乱年代,一帮土匪闯入万庄,把村民财物、粮食抢劫一空。夏屋得知此事后,全湾老幼群情激愤,他们带着锄头、冲担,和万庄村的人一起剿了土匪的老窝,自此以后再也没有土匪敢来万庄袭扰了!

到现在,我对父亲说的“老家”仍是留下了深深的印记,并在偶尔发生的一些事上得到了印证。记得有一年,我们所在的东方大队分了家,我们成了园艺人。一个偶然的日子,原东方大队书记秦祖礼碰到我,我当时习惯喊他“爷”,他亲切地问我:“生活过得怎么样?有什么难处吗?有事跟我说。”秦祖礼书记正是夏屋人。我听了他的问话,瞬间感觉这才是我真正的家人啰!

五十多年过去了,到现在,我走到哪里,若有人问我是哪里人?我总是说我是万庄人,我的老家在夏屋!