张仁初(1909-1969),湖北省红安县高桥镇张家湾人。革命战争年代,张仁初南征北战,以擅打突击、敢打硬仗而闻名,先后7次重伤,11次负伤,是中国人民解放军二十六军首任军长,立下了赫赫战功。1951年,他率中国人民志愿军第二十六军入朝作战,荣获朝鲜民主主义人民共和国二级自由独立勋章。1955年被授予中将军衔,荣获二级八一勋章,一级独立自由勋章、一级解放勋章。

腊子口上出奇兵

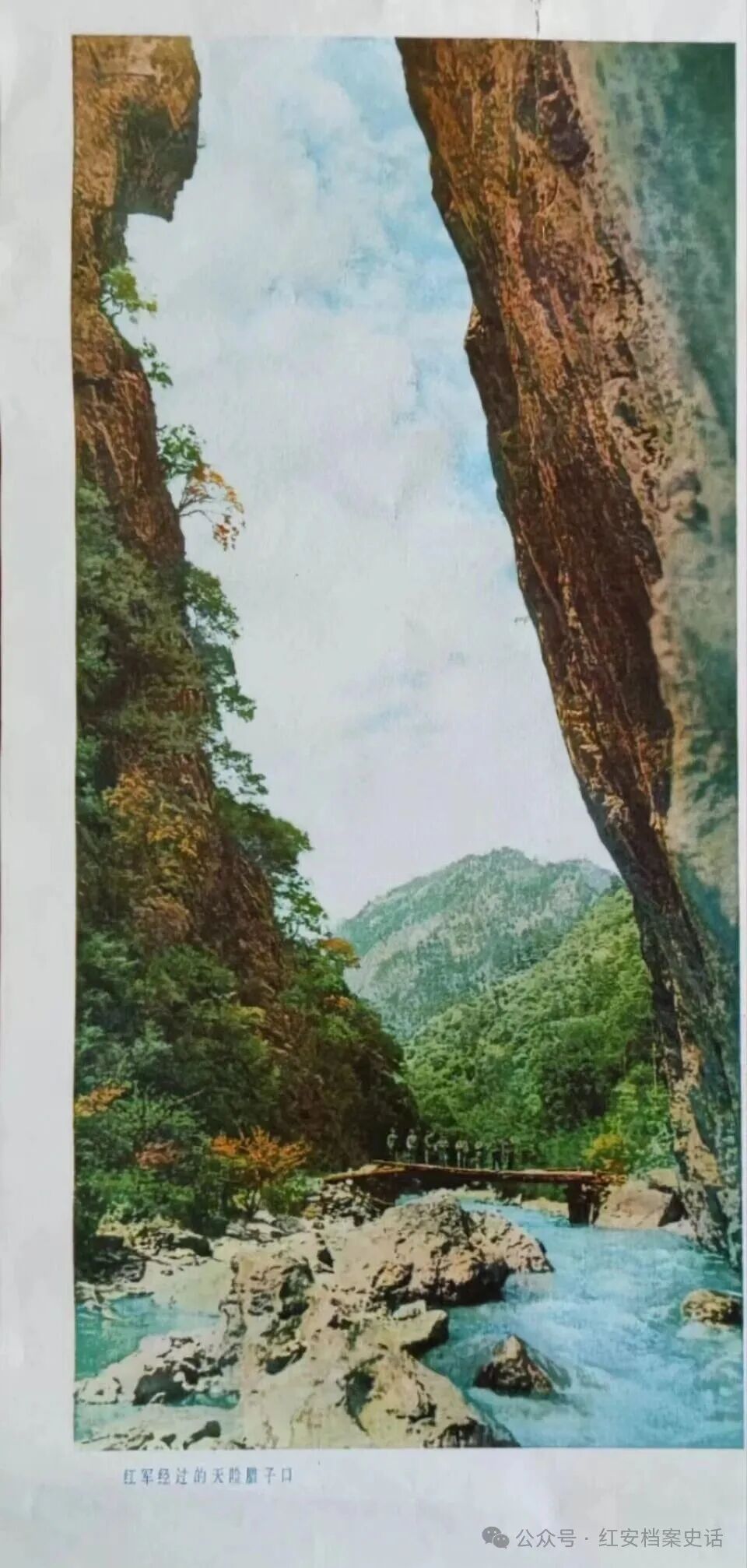

1935年9月,中共中央率领由红一、红三军团及军委纵队改编而成的陕甘支队,向陕甘地区进发,迎来了长征途中的最后一道天险——腊子口。“腊子口”藏语意为“险绝的山道峡口”,位于岷(mín)山山口,是川西北通往甘南的咽喉要冲,此地两山对峙,崖壁近乎垂直,如刀劈斧剁一般,沟底宽仅30余米,其中大半被水深湍急的腊子河占据,仅留不足10米宽的通道,河上横亘着的木桥,正是通行的唯一路径。

国民党新编第十四师鲁大昌部占据地理优势,以1个营的兵力扼守隘口,在桥头和山崖上均筑有碉堡,形成交叉的火力网,妄图彻底阻拦红军北上。红一军团随即命令红二师四团,务必要在3天内拿下腊子口。团长黄开湘、政委杨成武当即决定:由张仁初任营长的二营完成正面攻击的任务;为强化攻击力量,团部还将军团配属的4门迫击炮、一营的两挺重机枪,全部调拨给二营支援作战。

9月16日黄昏,张仁初一声令下,二营对隘口发起猛攻,目标直指木桥。迫击炮弹、轻重机枪子弹呼啸着掠过山谷,砸向隘口与山顶的敌堡;战士们呐喊着冲锋,前赴后继。敌人凭借着天险顽抗,山谷间火光冲天,不断有红军战士倒在冲锋路上。碉堡里的敌人甚至嚣张狂叫:“有种的就过来!腊子口你们绝不可能过去!”

张仁初气极,怒吼着下令:“机枪猛往上扫,压制住敌人火力!”可两侧陡峭的石壁挡住了弹道,机枪子弹大半打在崖壁上,根本无法有效压制敌火。战士们连续发起4次冲锋,均因火力劣势未能突破,进攻陷入僵局。

这时张仁初当机立断,命令停止攻击,重新研判战术。他敏锐地发现敌人的弱点:碉堡没有顶盖,且山顶未设防。于是立即决定从六连中选拔40名骨干,组成4支突击队:两队从侧翼迂回,悄悄攀爬上悬崖制高点;另外两队隐蔽在沟沿,待制高点得手后再从隘口发起正面进攻,形成“上下夹击”之势。可那崖壁光秃秃的,坡度近乎垂直,别说人,就连猴子也难以攀爬。张仁初攥紧拳头对突击队员说:“就是猴子爬不上的地方,我们红军也要爬上去——这腊子口,咱们必须闯过去。”

团部很快批准了这一进攻方案,同时派一营迂回到敌人后侧,配合二营形成“前后合围”。夜幕降临时,六连的两支突击队率先向左侧悬崖发起攀登。锋利的石棱划破衣服、膝盖,手掌被磨得鲜血直流,战士们却连眉头都不皱——有的踩着崖壁上仅能容脚的石窝顽强向上,有的顺着用抬杆、绑腿扎成的简易软梯攀爬;等爬到半崖,又用绑腿把几挺机枪吊了上来,为后续攻击做准备。另一边,四连战士也用同样的方法攀登右侧悬崖,与左侧突击队形成呼应。

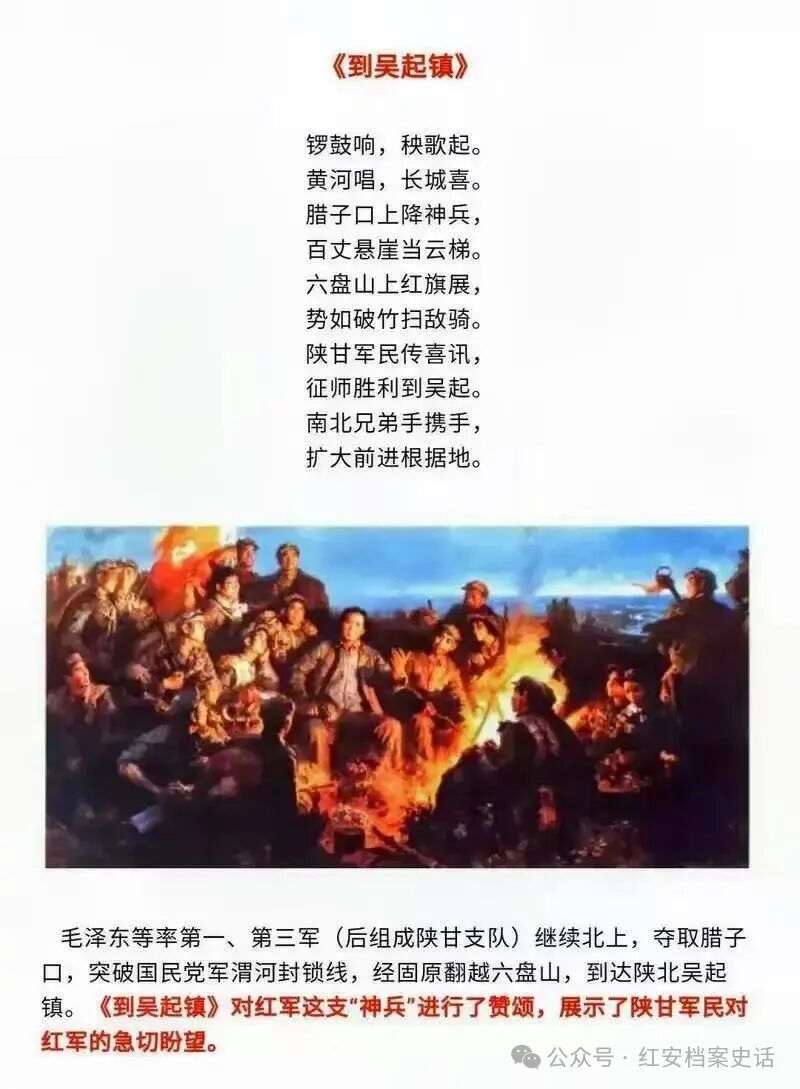

长征组歌之《到吴起镇》

张仁初检查完正面阵地与右侧的准备情况后,亲自攀上左侧悬崖顶端,一边查看突击队的部署,一边压低声音鼓励战士们:“再坚持一会儿,等信号弹一响,咱们就给敌人来个措手不及!”半夜2时许,一发信号弹骤然升上夜空——总攻开始了!张仁初下令吹响冲锋号,在迫击炮、重机枪的掩护下,隐蔽在沟沿的六连战士猛地跳出掩体,向隘口冲去;六连长带着第一队的四五个队员冲在最前面,第二队紧随其后,不敢有半分迟疑。机枪的嘶吼、军号的激昂与战士们的喊杀声再次在山谷间激荡,硝烟裹着火光漫过沟底,战士们在嶙峋的山石间奋力跃进。

碉堡里的敌人仍在负隅顽抗,可这次,张仁初不会再给他们任何喘息的机会,他向两侧山顶的突击队发出攻击信号。刹那间,山顶的突击队员居高临下,将手榴弹、机枪子弹密集倾泻到敌堡与阵地中,敌死伤无数,火力瞬间被压制。

就在这时,敌人侧后方突然升起两颗信号弹——是迂回到后侧的一营发起攻击了!紧接着,熟悉的军号声与手榴弹爆炸声传来。张仁初心头一振,带领正面战士们发起最后的冲锋。一颗敌人的手榴弹在他前方不远处爆炸,他右臂负重伤顾不上包扎,继续往前冲。在“上下夹击、前后合围”下,红军迅速夺取了阵地。9月17日拂晓,张仁初率二营终于把胜利的红旗插上了腊子口,打开了北上的通道。

1955年9月27日,毛泽东在北京接见了所有授衔将军,走到张仁初面前时,毛泽东伸出手来,亲切地握着他的手,说:“你就是腊子口战斗中的二营营长张仁初吗?你这一仗打得好,谢谢你。”

腊子口战役纪念碑

纪律如铁砺作风

1949年5月,第26军军长张仁初从野战军前委开会归来,带回的不仅是解放上海的作战部署,更有中央“瓷器店里捉老鼠”的严苛要求——既要歼灭守敌,更要保全这座中国最大的城市。他亲自拟定《入城纪律十条》,第一条就明确“秋毫无犯、原封不动”,要求部队“把纪律当阵地守,违令者军法从事”。为了让纪律深入人心,他组织战士反复学习《三大纪律八项注意》,甚至让炊事班演示“如何用钢盔煮菜不损坏民房”,让通信兵练习“夜间行军不碰倒百姓院墙”。

5月27日上海解放,26军接管杨树浦工业区警备任务。当76师227团2连抵达指定驻地——一所空置校舍时,天降暴雨。战士们看着干净的木地板和课桌椅,谁也不肯进门。“军长说不能弄脏百姓财物!”副连长鲍洪升一声令下,全连战士解开背包当坐垫,冒雨坐在校门口的泥地上,湿冷的雨水顺着帽檐流进衣领,却没人抱怨一句。

纪律的严苛,在意外发生时更显分量。6月3日清晨,228团一名新战士在巡逻时因紧张导致枪支走火,子弹擦伤了路过的市民的胳膊。消息传到军部,张仁初正在召开纪律总结会,他猛地站起身:“立刻把人交军法处”。一旁的政委王一平低声提醒:“战士不是故意的,群众也谅解了……”“谅解不等于没违纪!”张仁初当即带团营干部赶往医院,亲自给市民王阿婆赔礼道歉,安排最好的医生治疗,还掏出自己的津贴垫付医药费。在随后的全军大会上,涉事战士所在的营连干部公开检讨,张仁初站在台上沉痛地说:“我们的枪是打敌人的,不是伤百姓的!纪律松一寸,民心就远一尺。”

张仁初在研究部署兵力

这场“枪响事件”没有引发群众不满,反而让上海市民看到了解放军的纪律自觉。中共中央华东局专门发电称赞:“26军纪律良好,人民反响较好”,连外国侨民也在日记中写道:“这些军队露宿街头却不进民房,是前所未见的景象。”

有参谋曾问张仁初:“对自己人何必这么严?”他指着窗外正在帮百姓挑水的战士:“当年我在鲁中擅自进攻,罗荣桓政委骂我‘无组织无纪律就是自杀’!”接着摸出怀里的笔记本,上面记着1939年陆房突围的教训:“那次要是部队不听指挥,3000人早被日军包饺子了。纪律不是束缚,是保护战士、保护百姓的命!”

三个月后,26军奉命移交警备任务。临行前,张仁初带人检查驻地:校舍的桌椅摆放整齐,百姓家的水缸挑得满满,甚至连借用的扫帚都洗得干干净净。一位老人拉着他的手说:“你们比亲人还亲!”张仁初眼眶一热,转身对部队下令:“记住,走到哪里,纪律就带到哪里,这是咱人民军队的根!”

张仁初(左)

因战伤和疾病的影响,从1954年至1962年,组织安排张仁初在青岛疗养。1967年,张仁初被任命为济南军区副司令员,分管民兵和后勤工作,在张仁初的主持下,济南军区的民兵工作多次受到总部表扬。1964年,全军展开大比武,毛泽东等领导人检阅北京、济南军区部队和民兵的汇报表演。对山东民兵的出色表现,毛泽东等给予高度评价。1967年10月,张仁初被确诊为结肠癌,1969年11月,张仁初因病逝世,时年六十岁。

张仁初将军的一生,是革命军人“勇”与“严”的生动写照。从腊子口悬崖上攥紧拳头的冲锋誓言,到上海街头冒雨守纪律的无声坚守;从朝鲜战场上护家国的铁血征程,到济南军区里抓建设的务实担当,他把7次重伤、11次负伤的伤痕,化作了对党和人民的赤胆忠诚,将“纪律如铁”的信念,熔铸为人民军队的精神丰碑。