思政铸魂 以理服人 激发力量

黄州区坚持“三力” 打造“行走的大思政课堂”

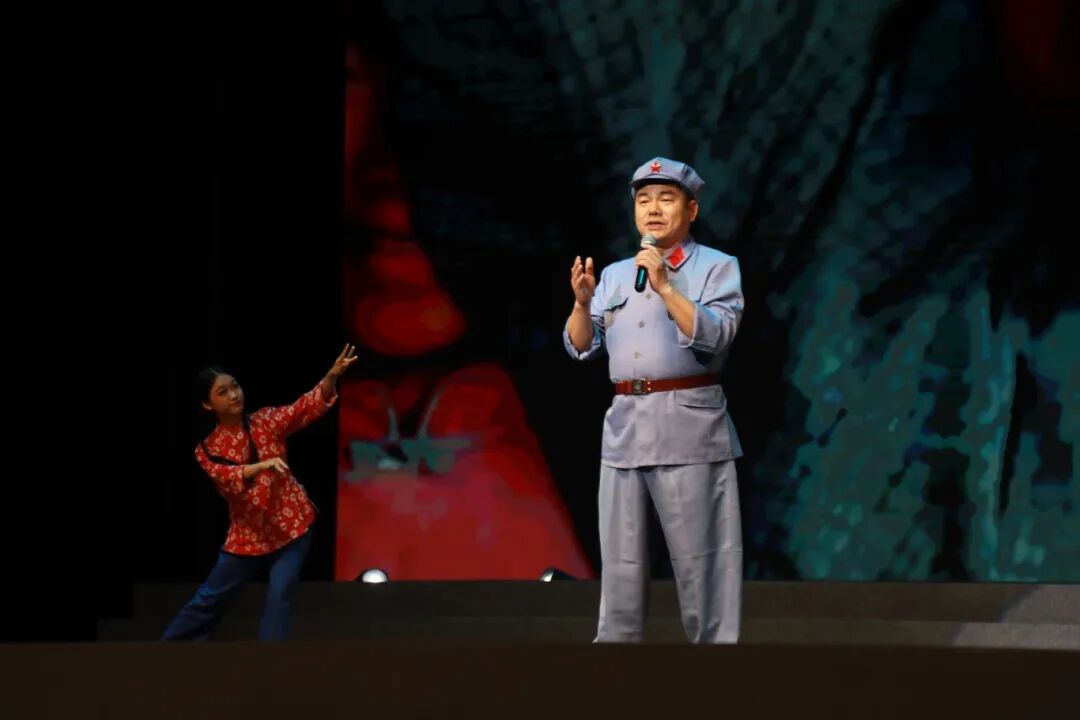

入秋时节,树影婆娑,蝉鸣阵阵。近日,在以“弘扬大别山精神,聚力支点建设”黄州区大思政课宣讲现场,当主讲人问到“黄州走出的中共一大代表是谁?”时,全场异口同声地喊出“陈潭秋”的名字,气氛格外热烈。

如何让思政课更具吸引力和感染力?今年8月,黄州区以“行走的思政课”为抓手,让思政教育在基层活起来、实起来。

PART.01

队伍:让青年成为“讲”的主力

思政课不仅应在课堂上讲,也应在社会上讲。一板一眼、照本宣科,显然不被群众接受。要想让大思政课在基层扎根萌芽,就要从源头上破解“谁来讲”的问题。

为了从源头找“好苗子”到基层讲“好故事”,近年来,黄州区连续2年举办青年理论宣讲比赛活动,从基层举荐到区级赛选,众多优秀青年理论宣讲员脱颖而出,还聘请经验丰富的老师,对宣讲内容严格把关、精心打磨,对宣讲技巧提出意见、给予指导,提高宣讲的专业性,彰显出“青年当主角”的核心理念。

“通过以赛促学、以赛促讲的方式,发掘更多优秀宣讲人才,不断充实大思政课宣讲队伍,提升基层理论宣讲工作水平。”黄州区委宣传部负责人说,选拔出的青年理论宣讲员以扎实的理论功底和出色的宣讲能力,讲出了信仰的温度和真理的味道,让听众如沐春风、受益匪浅。

据悉,参加八月份黄州区大思政课宣讲活动的宣讲员均为“95”后,她们紧扣宣讲主题,围绕红色历史,结合工作实际,以大别山精神宣讲为主线,以红色文艺节目为辅助,在宣讲中夹杂着理论金句、鲜活故事、经典案例,搭配以手势、音乐、灯光等,注重情感投入,烘托现场氛围,让观众笑泪交织,纷纷点赞!

PART.02

内容:让理论彰显“育”的引力

新时代的大思政课,不仅要回答“谁来讲”,更要考虑“讲什么”的问题。

黄州区大思政课宣讲内容,分为“紧跟党走、不胜不休、建成支点”等三个章节,串联起从革命烽火到辉煌成就,再到砥砺前行的壮丽画卷,使课程内容层层递进、环环相扣。

通过把大别山革命历史、黄州本地英烈事迹作为宣讲核心素材,将精神传承与岗位实践、主城崛起、建成支点等相结合,立足历史、挖掘特色,用身边人讲身边事、用身边事育身边人,真正实现“以理服人、以情动人”。

在宣讲现场,观众用掌声回应宣讲员讲述的从林育英“望着党中央”的临终遗愿,到万永达“宁死守护党组织名单”的忠贞不渝,再到张体学等老一辈革命家“紧跟党走”的坚定抉择的生动故事,再现了革命先烈的忠诚与奉献,让观众迸发出坚定信仰和奋进力量。

宣讲中列举扎根田间的农民、坚守车间的工人、救死扶伤的医生、耕耘讲台的教师......他们或许没有惊天动地的事迹,却以“不胜不休”的信心和“紧跟党走”的信念,汇聚起磅礴力量,展现出大别山精神的时代价值。

在陶店专场,宣传片《从红色丰碑到振兴火炬》讲述了在陶店这片红色土地上,杨质田、杨双成等34位烈士不胜不休的革命精神。正是这种精神的指引,陶店干群在推进乡村全面振兴的征程上奋勇向前。

在陈策楼专场,短视频《再读家书给你听》字句朴实却让人悲从中来,纸短情长却展现出紧跟党走的赤胆忠心,引领观众以陈潭秋烈士为明灯,树立深厚的爱国主义情怀。

PART.03

形式:让宣讲焕发“创”的活力

理论宣讲不再是单项枯燥、一味灌输的理论讲堂,而是双向共鸣、集聚人气的文化大集。以“思政+文艺”的形式,才能引导大众从宣讲中寓教于乐,汲取力量。

如何让群众坐得下、听得进,让宣讲有趣有料、可感可触?黄州区打破传统模式,创新宣讲形式,利用“百姓剧场”“健身广场”“乡村舞台”等宣讲阵地,将理论宣讲与红歌演唱、情景演绎、曲艺演出等群众喜闻乐见的文艺形式相融合,将大思政课宣讲送到群众家门口。

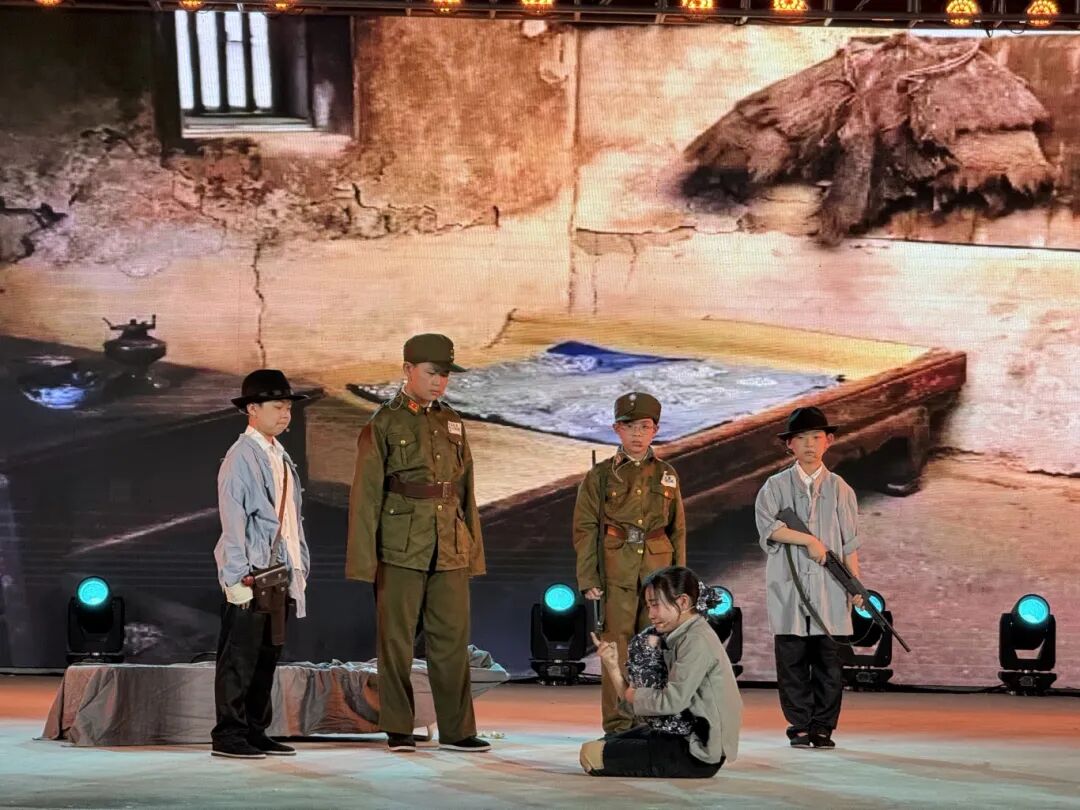

例如,《一把生锈的钥匙》通过剧情沉浸式演绎麻城乘马岗乡苏维埃主席万永达被敌人围困家中后,把关系革命同志名单的一把钥匙吞入腹中,面对敌人严刑拷打、稚子被害也宁死不屈的故事,令不少观众动容。8分钟的短剧,现场效果瞬间拉满,观众在动情处湿润了眼眶,全场响起如潮般掌声,让大家对革命先辈的英雄壮举肃然起敬。

再例如,湖北大鼓《高山铺大捷》用地方特色艺术,讲述了1947年刘邓大军高山铺大捷的光辉战史,通过铿锵有力的唱腔,进一步渲染出大别山军民“敢于斗争、敢于胜利”的血性特质,让红色故事更具鲜活质感。

正如陶店乡宣传委员罗思梦所言:“过去在会议室开展宣讲,群众听得直打哈欠;如今让理论融合文艺开展宣讲,能有效沁润百姓心田,激发精神力量。”

八月,黄州区举办的大思政课宣讲,从城市社区剧场到乡镇乡村舞台,运用情景剧、歌伴舞、红歌演唱、湖北大鼓、群口快板以及现场互动等形式,通过《一把生锈的钥匙》《八月桂花遍地开》《红星照我去战斗》《我们走在大路上》《歌唱祖国》《高山铺大捷》《如果你要说黄州》等一批紧贴主题、入情入理的文艺宣讲作品,为3000余名干部群众送去思想的洗礼、精神的升华、行动的感召,为主城崛起、支点建设凝心铸魂、蓄力赋能。

来源:今点黄州