离红安县城东约两里地的杏花乡郭受九,是一个很有名的古村。据《郭氏宗谱》记载,郭受九村民是唐朝平定安史之乱大将郭子仪的后代,村民们有崇文尚武的传统。红安将军中唯一黄埔出身的开国上将郭天民,1905年8月出生于郭受九村。因为是长房长孙,郭天民出生后深得父母和整个家族的宠爱。

郭天民将军

郭天民将军的故居位于村子中间的山坡上,一条沥青路直通将军故居,整个村庄的整修、建设还在如火如荼地进行中。修葺后的红四方面军黄安战役前线指挥部旧址已对外开放。

站在将军故居门前,目光越过村前的山坡和公路纵横交错的田野,只见从县城流出的倒水河绕过白马山,紧傍钓鱼台,蜿蜒多姿地向南流去。那曾是郭天民和小伙伴的水上乐园。

从能够独立行走开始,郭天民就和村子中的一帮孩子跑遍了村子四周的山野、田畈、河塘,附近的诸仙山、嶂山、白马山都有他们追獐赶兔的足迹;鄢家河、陡步河、十里铺河都留下了他们垂钓、戏水、捉青蛙的身影,但郭天民最喜欢的还是倒水河。他认为倒水河水深浪大,玩得痛快,也锻炼意志,就是在倒水河中他学会了游泳。

到了开蒙的年龄,在宗祠的资助下,天资聪颖的郭天民坐进了学堂,他读过的书过目不忘,还常常提出一些让老师都难以回答的问题,深得老师喜爱。1920年顺利考入黄安县乙种农业学校,季季都是优等生。在学习的过程中,每有困惑,他就到倒水河边静静地走走,从倒水河中吸取灵感、获得启迪。1923年他又考入中华大学附属中学。每个假期回乡,他都到本村和邻近的村子中开展社会调查,探求社会不公的根源,寻求贫苦大众翻身的道理,想不清时就在倒水河边转转,捋捋思路。1925年回到家乡教书,这时黄安农民运动正风起云涌,郭天民一下子看到了人生的方向,积极投身革命洪流之中,他所教书的教学点,成了王鉴、董贤珏等革命领导人活动的据点。郭天民和他们一起奔走在五云山、诸仙山、嶂山、白马山一带宣传革命理论;巡回在倒水河、陡步河、鄢家河、十里铺河边发动群众。1926年夏季,黄埔军校招收第六期学生,董贤珏推荐郭天民南下报考。郭天民拿着推荐信,怀着对故乡山水的依恋,不负所望一考而中。

1927年3月,在“山雨欲来风满楼”的形势下,郭天民义无反顾地加入了中国共产党。有党的正确领导、有故乡的山水为底色,在革命战争中,郭天民爆发出惊人的智慧和能力,从长征“示弱诱敌”到抗战“三快两变”,郭天民以3000兵力创歼敌1800的奇迹,张家口闪电战36小时奔袭240里,缴获万吨军资铸就“郭铜墙”威名。用土地雷炸毁首个歼日军联队纪录,更以“明减暗存”智慧保存5万精锐,奠定华北决战胜局。他创造的“山地游击战与运动战结合”战术,被毛主席写入《抗日游击战争的战略问题》;他主持制定的《根据地经济工作纲要》,成为各解放区经济建设的指导文件;他在张家口实施的“军事占领+政治改造+经济恢复”模式,为全国解放提供了系统方案。就是这样一位为中国人民解放军建设事业立下大功的人,却对功名淡泊如倒水河,被朱德称赞为“有功不居功的人”。

和郭天民一样,叶剑英称赞开国上将王建安将军:“建国以来,你不计较职务高低,任劳任怨,很不容易啊!”

王建安将军

1908年10月,王建安出生于红安县永佳河镇沙河村一个贫苦的农民家庭。村前长长的稻冲秀逸养眼,村后倒水河奔流不息,将军故居背河而立。

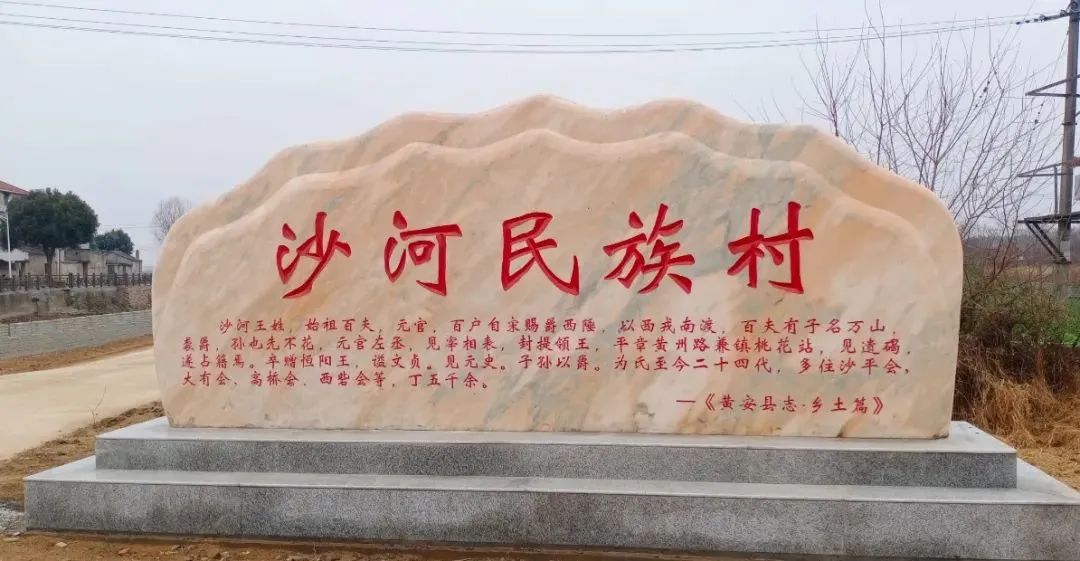

如今的沙河村被认定为黄冈市唯一一个民族村,被建成独具特色的民族文化、红色文化相融合的文旅名村,描绘出一幅和谐发展的新画卷。

据史料记载,沙河王的先祖为元朝末年蒙古克烈部人也先不花,元朝灭亡后,其后裔定居于今永佳河镇沙河村一带,并根据其先祖的爵位改姓王。村民至今仍然保留着许多蒙古族的风俗习惯,尚武仗义,知恩图报。将军故居旁遗存的“报恩码头”旧址,就述说着一个感人故事:明末时,一名外地商人涉水来沙河村,行至河中,突遇洪水暴涨,商人随浪头起伏,情况万分危急,被正要回家的沙河村几名渡工发现,众人不顾生命危险,驾渡船、撑竹篙闯入洪水之中拼死抢救,终将商人救回岸上。多年后,那商人富甲一方,为报答救命之恩,捐资在沙河村修建码头一座,并命名为“报恩码头”。

受文化背景和自然环境的熏陶,王建安不仅在倒水河中练得一身好水性,还养成勤奋好学、疾恶如仇、非常仗义的性格。少年给地主放牛时,他常常伏在私塾的窗子前听学生读书,看先生写字,晚上在家自背自诵《三字经》《千字文》,并偷偷学会了写字。1924年9月,不堪忍受地主的凌辱和压迫,王建安在地主王少三的宅院里放了一把火,然后在夜色的掩护下,离开了家乡,在直系军阀吴佩孚的部队当兵。1926年冬,听闻家乡农民运动轰轰烈烈,回乡参加农民协会和赤卫队。1927年8月加入中国共产党。11月参加黄麻起义,率先登上黄安西北城墙的云梯。

大型户外红色情景剧《红安永远红》剧照

在生活中磨炼坚韧,在倒水河中练就本领,从红军时期到抗战时期,到解放战争时期再到抗美援朝战争,王建安一路开挂,打了解放济南等许多经典战役。1949年初,中央军委将全军统一整编为19个兵团,王建安被任命为第7兵团司令员,和第3兵团司令员陈锡联一起成为19个兵团司令中的两个红安人。1956年1月被授予上将军衔。被誉为军政精通的全能型将领。

无论身居何位,王建安从不计较名利,只想着为国奉献。1954年,朝鲜战场回国后,王建安多次让贤,一直担任副职。无论走到哪里,倒水河都在他心中激荡,故乡的深情始终都在他脑海里回响。他多次想回家乡看看故乡的亲人、故乡的倒水河,但一直忙于工作不能如愿。直到离乡50年时,他到湖北调研才抽空回到魂牵梦萦的故乡。看到家乡的人、家乡的山、家乡的河、家乡的路,王建安觉得格外亲切。面对迎接他的乡亲,王建安脸上一直挂着微笑,不停地念叨:“这里是生我养我的地方,等我休息后就回来。”1980年,王建安的身体每况愈下,病中,他嘱咐妻子牛玉清:“我死以后,你们不要为我开追悼会,不要给我送花圈,将我的骨灰撒到老家土地肥田。”

1980年7月25日,王建安在北京病逝,享年72岁。遵照他生前的嘱咐,家属静悄悄地将他的骨灰送回家乡,让家乡的亲情包裹着将军的身心,让倒水河的声音陪伴着将军的灵魂!