董必武故居位于红安县城关镇民主街24号,始建于清代,董必武六世祖董之模迁居黄安县城后兴建,后经历代增修,至董必武父辈时始成3进2院格局。1928年6月,国民党悬赏通缉董必武未果,恼羞成怒,犁庭扫穴,捣毁了董必武故居,前两幢房屋损毁殆尽,唯有第三幢还残留少许。中华人民共和国成立后,红安县政府对故居的后幢进行了维修,在故居前两幢的基址上修建了县文化馆。1977年,县革命博物馆依据历史记载和调查走访,按原貌修复了第三幢建筑,修复后的故居坐西朝东,砖木结构,面阔6间,建筑面积203平方米。室内有反映董必武青少年时期学习、生活、成长历程的展览和复原陈列。1981年,该故居被湖北省人民政府公布为湖北省文物保护单位,2006年,董必武故居被国务院公布为全国重点文物保护单位。

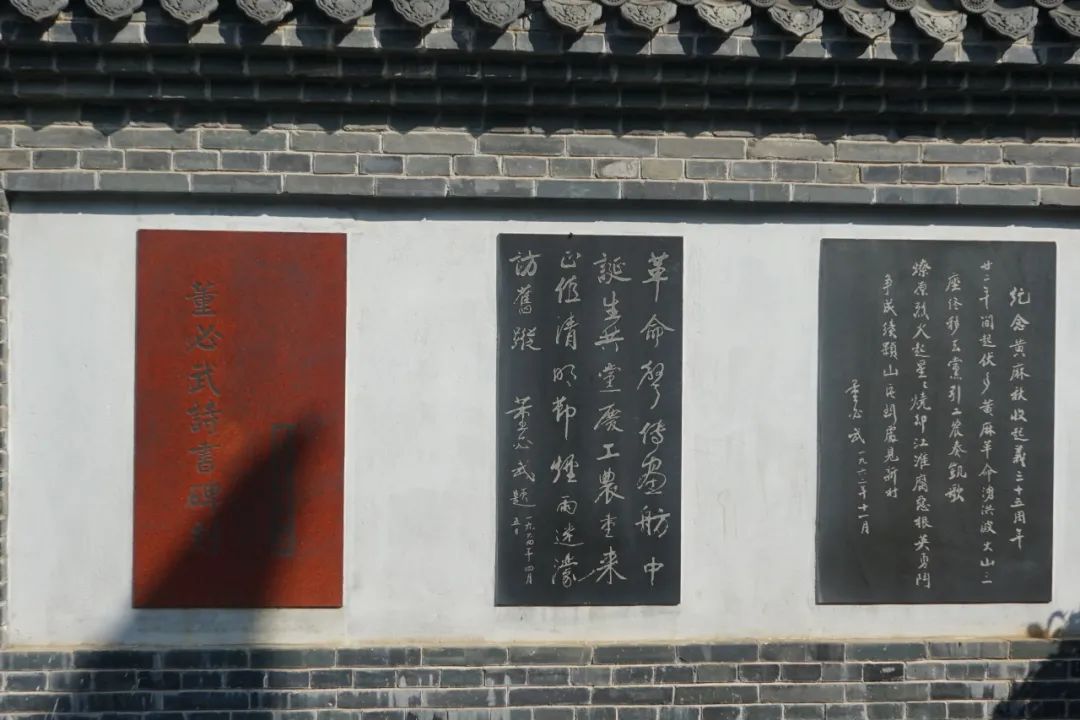

2011年,中共中央办公厅批复同意“董必武故居修缮及环境整治工程”。2013年6月,工程启动,拆除了故居周边的现代建筑,围绕故居文物本体,复原了前幢店铺,新建了陈列室、董必武诗碑墙、游客接待中心、停车场等配套设施,形成占地面积4880平方米、建筑面积1226平方米的纪念园区。2016年3月,董必武故居纪念园全面投入使用并对外开放。

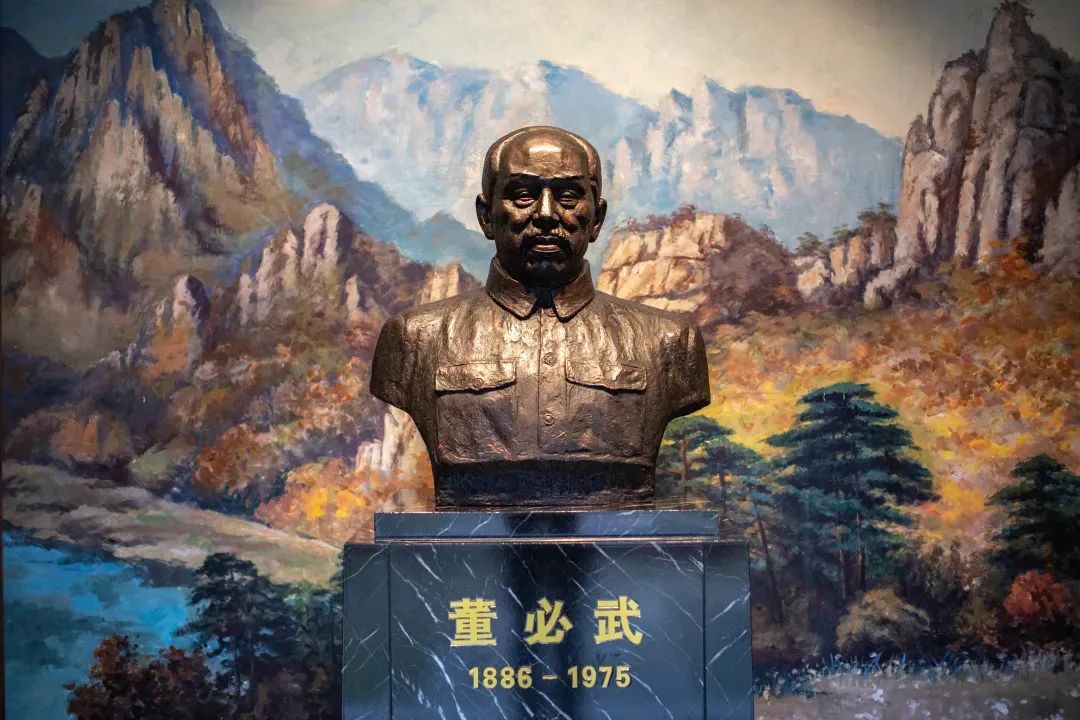

董必武(1886.3.5-1975.4.2),原名董贤琮,又名董用威。早年加入同盟会,参加了辛亥革命。1920年夏秋,他与陈潭秋等人在武汉建立共产党早期组织,1921年7、8月间,董必武出席了中共一大,是中国共产党的创始人之一。从创党开始,以武汉中学为基地开展马克思主义的宣传组织工作,并将中共组织发展至广大城乡。第一次国共合作时期,任国民党湖北省执委会常委和湖北省国民革命政府常委兼农工厅厅长。同时任中共汉口地委书记、中共湖北地委委员兼军委书记、中共湖北区委委员兼国民运动委员会书记。1926年在国民党二大上当选为国民党中央候补执行委员。大革命失败后,指导黄麻起义等多地工农武装起义,还转移一批干部参加南昌起义,遂后根据组织决定于1928年赴苏联学习,1932年回国后进入中央革命根据地,1934年10月参加长征,先后任中共中央党校校长,中央工农红色政权最高法院院长等职。抗日战争时期董必武作为中共中央代表,长期在国民党统治区的中心城市开展抗日民族统一战线工作。1945年,他代表中国共产党和解放区人民参加了联合国国家国际组织会议,是“联合国的奠基者之一”。全国解放战争时期董必武继续坚持在国民党统治区进行反对内战独裁,争取和平民主的斗争,建立和扩大了反对美蒋反动派的第二条战线,接着返回延安,东进华北,领导组建华北人民政府,支援全国解放战争,为缔造中华人民共和国做准备。建国后,董必武一直担任党和国家的重要领导职务,是中华人民共和国政法体制建设的主要奠基人。历任中央人民政府政务院副总理、代总理,中华人民共和国副主席、代主席,全国人大常委会副委员长等职,1975年4月2日在北京逝世,享年90岁。

董必武故居纪念园临街第一幢为按历史原貌修复的“董恒豫”酱菜店和粜米店6间门头房,其内复原了董必武大伯父董基浚、二伯父董基哲经营酱菜店和粜米店的场景。门头房北侧院墙开有一圆门,上方嵌有镌刻着中共中央书记处原书记、中央政法委原书记任建新题写的“董必武同志故居”7个金色大字的汉白玉匾额。第一幢与二幢之间院落内的石榴树下,是一组展现少年董必武聆听母亲教诲的铜雕场景。

第二幢是董必武故居文物本体,正房面阔6间,两侧有耳房,正房分别为堂屋、董必武大伯夫妇居室、二伯夫妇居室、四叔夫妇居室和董必武父母居室(董必武诞生地及1910年董必武与黄俊贞结婚的房间)以及董必武青年时期的住室,耳房分别为厨房和杂物间。其内复原当年董家居室的陈设原貌,通过家具、物品摆设,展现各个房间的功用,再现董必武一家当年的生活场景。

第三幢是新建的董必武故居陈列室,面阔6间。陈列内容分“家世·家风”“成长·成才”“亲情·乡情”3个单元,通过文字、雕塑绘画、场景复原、图片、视频、文物展示等方式,介绍董氏家族主要成员基本情况,董必武少年、青年时期成长经历和董必武的亲情、乡情等内容。

故居北部院墙的内、外侧,镶嵌着60多块石碑,精刻董必武各个时期有代表性的书法手迹,作为故居展览的延伸。